„Schwule Gesundheit“ – Fachkonferenz fordert breiteren Blick auf Prävention

Vom 27.-29. August fand in Berlin die Fachtagung „Die ganze Person – Fachkonferenz zur Schwulen Gesundheit“ statt. Mit ihr wurde das Ziel verfolgt, HIV-Prävention einmal ganzheitlicher zu betrachten und unterschiedliche Aspekte psychischer sowie sexueller Gesundheit schwuler Männer in den Fokus zu nehmen.

Ein Beitrag aus HIV-Beratungaktuell 2021/3

Über 12 % aller MSM in Deutschland zeigen Anzeichen einer depressiven Verstimmung. Besonders betroffen sind Männer zwischen 18-29 Jahren. Hier ist die Anzahl fast doppelt so hoch wie in der männlichen Gesamtbevölkerung. Diese wenig erfreulichen Daten präsentierten Susanne Schink und Ulrich Marcus vom Robert-Koch Institut (RKI) auf ihrem Plenarvortrag zur „Europäischen-MSM-Internet-Studie“ (EMIS) von 2017. In der Befragung äußerten weiterhin über 15% der Teilnehmer, in den letzten zwei Wochen vor der Befragung Suizid- oder Selbstverletzungs-Gedanken gehabt zu haben. Ein guter Grund, sich mit dem psychischen Wohlbefinden unter MSM zu beschäftigen.

Diskriminierung und psychische Gesundheit

Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit sind eng verwoben mit einem höheren HIV-Risikoverhalten, internalisierter Homonegativität und (problematischem) Substanzkonsum. Alle vier Faktoren greifen persönlich und gesellschaftlich ineinander, beeinflussen und verstärken sich gegenseitig (Stichwort: Syndemie).

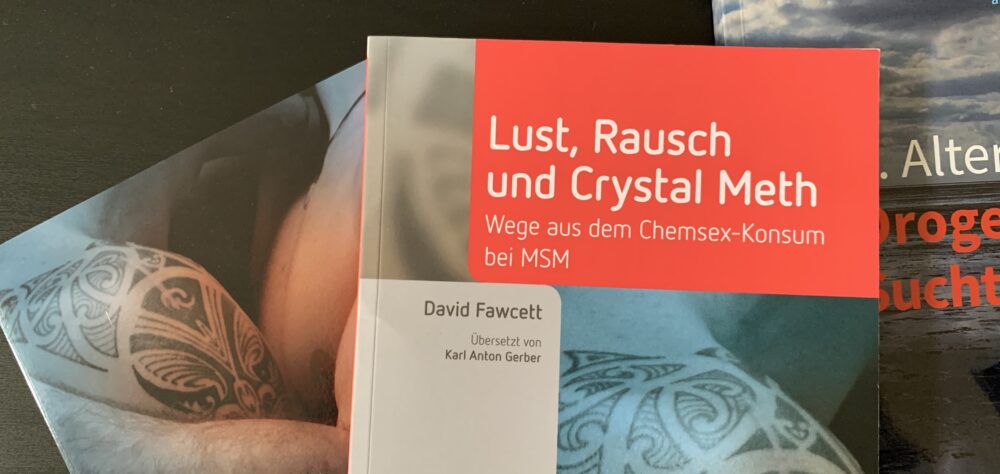

Dr. Rusi Jaspal schilderte einige Beispiele für solche Zusammenhänge. Diskriminierende Erfahrungen im Gesundheitswesen, auch Mikroaggressionen, könnten Menschen dazu bewegen, schon im Vorfeld jedes weiteren Termins Diskriminierung zu erwarten; mit der Folge seltener HIV Tests. Auch können diskriminierende Erlebnisse internalisiert wer-den und so den Aufbau eines positiven Selbstbilds erschweren. In der Folge sinkt die Selbstfürsorge und gesundheitliches Risikoverhalten kann zunehmen. „Chemsex“ dagegen – hier wurde nur selbstschädigender Chemsex beachtet – könne für Personen eine kurzfristige Entlastung darstellen, sozusagen die „schlechte Version einer selbstunterstützenden Funktion“.

Wie können wir uns psychischer Gesundheit auf eine produktive Weise nähern?

Psychische Gesundheit kann als die Widerstandsfähigkeit verstanden werden, welche eine Person gegenüber äußeren Erlebnissen hat, als Resilienz der Identität. Eine resiliente Person wird zwar auch von schlechten Erlebnissen getroffen, kann sie jedoch leichter verarbeiten.

Die gute Nachricht ist, dass die psychische Resilienz einer Person aufgebaut und gestärkt werden kann. Beispielsweise ist das Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Gruppe für die psychische Gesundheit förderlich, nachweislich belegt bei den eingangs erwähnten jungen MSM der EMIS-Studie. Unterstützend zum Aufbau von Resilienz ist auch, sich „weitreichend outen“ zu können – das heißt: Mit Normalität inklusive der eigenen sexuellen Orientierung im Alltag zu leben, nimmt Druck durch internalisierte Homonegativität.

In der Präventionsarbeit haben sich durch Covid-19 auch einige Bei-spiele für „Schutzräume 2.0“ entwickelt. Ein Beispiel, das auf der Konferenz vorgestellt wurde, war Präventionsarbeit auf Discord-Servern. Diese Server werden vor allem von Online-Gamern genutzt und bieten u.a. die Möglichkeit, junge MSM aus der „Puppy-Szene“ zu erreichen.

Resilienz stärken – Stigmatisierung entgegenwirken

Konkret können darüber hinaus bestehende Netzwerke und Verweisungskompetenzen ausgebaut oder Kooperationen mit bestehenden freien Gruppen bzw. psychosozialen Beratungsstellen eingegangen werden (zu erwähnen ist auch der Dachverband der LGBTQI-nahen Psycholog*innen VLSP*).

Zudem kann auch jeder selbst etwas dafür tun, die eigene Resilienz zu stärken. Am wirkungsvollsten für die Stärkung ihres psychischen Wohlbefindens sahen die Teilnehmenden eines Resilienz-Workshops an, zu üben, eigene Gefühle besser anzunehmen, Nichtänderbares zu akzeptieren und neugierig auf Veränderungen zu sein sowie vor allem Freundschaften und enge Beziehungen zu pflegen. Wichtig, so Teilnehmer aus dem Resilienz-Workshop, sei es auch, psychische Probleme selbst zu akzeptieren und gemeinsam der Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Gesundheitsbeeinträchtigungen entgegenzuwirken.

Neues Angebot: Erste Hilfe bei psychischen Problemen

Dem Stigma „psychische Erkrankung“ entgegenzuwirken, ist auch eines der wesentlichen Ziele des Programms „Erste Hilfe bei psychischen Erkrankungen“ („Mental Health First AID“/MHFA), das auf der Fachtagung präsentiert wurde. Menschen lernen in diesem Kurs, wie sie reagieren können, wenn es Personen in ihrem Umfeld psychisch schlechter geht. Vermittelt wird, wie das Thema einer möglichen psychischen Erkrankung vorurteilsfrei angesprochen und bei Bedarf Brücken ins professionelle Hilfesystem gebaut werden können. Die Deutsche Aidshilfe bietet diesen Kurs 2021 zum ersten Mal an. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es hier – einer Unterseite im neuen Online-Veranstaltungskalender der DAH.

Fazit für die Beratung in Checkpoints und Aidshilfen

Die Teilnehmenden schlussfolgerten, dass für Beratende wichtig ist, sich immer vor Augen zu führen: Was kann ich von dieser Person sehen und welche entscheidenden Faktoren kann ich vielleicht nicht sehen (z.B. illegaler Aufenthaltsstatus) oder erlaube ich einer Person nicht, mir zu zeigen (z.B. kann die Person offen über Chemsex sprechen)? Beratung in Aidshilfe kann eine wichtige Brücke bauen, um auch andere Themen als die zunächst im Zentrum stehende Frage zum HIV-Übertragungsrisiko anzusprechen. Ermöglicht das Setting auf Grund der Zeitnot oder der Unerfahrenheit des Beratenden keine Vertiefung, ist es jedoch fast immer möglich, auf Profis innerhalb oder außerhalb der Aidshilfeeinrichtung zu verweisen. Hierfür, so forderten die Teil-nehmenden der Konferenz, braucht es noch leichter zugängliche Datenbanken von LGBTQI-freundlichen Psychotherapeut*innen und bessere regionale Kooperationen.

Manchmal, so ein Teilnehmer, der dafür viel Zustimmung bekam, kann Aidshilfe auch viel erreichen, indem sie Klienten einfach stärker einbindet, aus ihrer Einsamkeit holt und Freizeitaktivitäten (mit)gestalten lässt. Das so hilfreiche Gespräch und die Vernetzung mit anderen MSM geschieht dann fast nebenbei.

Yasmin Ritschl, Steffen Taubert

Diesen Beitrag teilen